ブログBLOG

幼稚園・小学校の説明会が始まりました!

こんにちは。ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

まだ新型コロナウィルスに油断は禁物ですが、今秋受験の説明会が開催されております。

各幼稚園・小学校では、人数制限をしながらも、見学などのイベントも再開されています。

ぜひ、足をお運びいただき、ご自身の目で設備や雰囲気、先生方の教育方針などに触れていただきたいと思います。

幼稚園・小学校選びで、「先生はうちの子の性格を見ていて、どこの幼稚園(小学校)が合うと思いますか?」というご質問を頂きます。私は「お父様、お母さまが気に入られた幼稚園・小学校が一番いいですよ」と即答しております。

15年間、進路指導してまいりましたが、「お子様が気に入るか、お子さまに合うか」よりも「ご両親が気に入られた環境」を選ばれた方が、お子さまのその後の6年間・9年間が安定しているように思えます。小学校受験までは、子どものことを考えすぎてぶれる、なんてことが無いようにしていただきたいと思っています。

悩んだり迷っている時間がもったいないですから、淑徳さん・星美さんの「情報が欲しい!」という方、費用対効果が高いお受験を望まれる方下記フォームよりお問い合わせください。

こちら

・ご両親が日本以外の国籍の方、日本語・母国語・英語のトリリンガルは可能です。

ご相談ください。

・幼稚園相談、教育相談も承っております。

ママ友には相談しにくいことはありませんか?プロの見解をこっそり教えます!

ご質問・体験レッスンのご希望は

こちら

お気軽にご連絡くださいませ!

「自分で考えられる」お子さんになってほしくはありませんか?

こんにちは。

ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

近年は「子育て本」「子育て動画」「インターネット検索」「SNS」など、子育てに疑問や不安が出てきてもすぐに調べて対応できる時代です。令和の子育て方法は、「ほめて伸ばす」「自主性を育てる」が主流ではないでしょうか。

ほめて伸ばすことはとても大切です。

しかし、褒めることだけでバランスが悪ければ「褒められなければ(褒めてくれる人がいなければ)やらない、できない」という芽も育まれます。

自主性を育てることも、本当に大切なことです。

しかし、「自主性」を重視していたら自由奔放、お話が聞けないお子さんでは、集団生活に入ったとき、しいては大人になってから社会のルールに馴染めない、なんてことも想定内ですね。

すべての判断には、メリットや効果の反面、デメリットやリスクが表裏一体なわけです。

これらをセットに考えて、「今はメリットの方が大きのではないか」「リスクを考えてやめておこう」など、親は子どものすべてのことに決断してきています。要するに、「どちらが良いか悪いか」ではなく、ケースバイケースで裏表を考え、日々バランスをとることが必要ですね。

さて、本題です。

考えるお子さんに育ってほしい保護者様、お子さんに「考える時間」を与えていますか?

「与えているよ」と仰る方、素晴らしいです!ぜひ継続してください。

「与えているか分からない」や「与えていないな」と仰る方、心の中で7つ数えて待ちましょう。

日常生活で「子どもが考えている時間」を例に挙げるなら、「親が質問をして、答えが返ってこない時間」が代表的ではないでしょうか。

子どもの返答はゆっくりですから、レスポンスが悪く間があきすぎて、親が我慢できなくて次の言葉をかぶせてしまう、そんな様子が日常的になってはいませんか?

子どもによって、必要な考える時間は違いますから、我が子に必要な時間、待てるときはとことん待ってみましょう。

また、7つ(心の中で)数えて待って、沈黙の時は答え方がわからないのかもしれません。

「2択にして選んでもらう」等の工夫をすると良いですね。

子どもの思考回路は、日々の生活で育まれます。

乳幼児は大人のスピードにはついていけなくて当たり前ですから、大人が合わせましょう。

プロのコツをこっそりお伝えします!ご質問はやご相談はこちらから、お気軽にご連絡くださいませ!

ではまた、ごきげんよう。

子どもはマネして習得する!

こんにちは。

ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

「這えば立て、立てば歩めの親心」、目に見える発達は気になるものです。

ハイハイしていたと思ったら、数週間後にはつかまり立ちをするようになる、脳の中で回路がつながってきて、指令が出てくるからこそ、動けるようになります。立って歩いて走って、身体が動くようになるのは、脳神経が順調に発達しているバロメーターです。

「大きな動き→細かい動き」に指令が行くようになりますから、指先が独立して動かせるようになるまで、2~3年かかります。

子どもに言葉で伝えて、できるようになるまでは更に時間を要します。ですから「マネをしてもらう」方法が得策なのです。

「やって見せ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は育たず」ですね。

子どもはマネする天才です。0・1・2歳期、まずは声がけしながらやって見せ、マネしてもらうことが習得を早める第一歩です。

プロのコツをこっそりお伝えします!ご質問はやご相談はこちらから、お気軽にご連絡くださいませ!

ではまた、ごきげんよう。

季節の行事

こんにちは。

ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

本日1月11日は『鏡開き』です。

三種の神器の一つでもある鏡は、日の光を反射し太陽のように光ることから、日本神話で太陽の神様とされる天照大神に見立てられ、神様が宿るものと考えられるようになりました。昔から、稲の霊が宿った神聖なお餅を神様に捧げていました。このお餅を神様が宿る丸い鏡に見立てて「鏡餅」と呼ぶようになり、年神様の居場所(依り代)として正月にお供えするようになりました。

鏡開きは、お正月に飾っていた鏡餅を下げて、無病息災を祈願して食べる行事です。

神様のパワーが宿った鏡餅を皆で分け、食べることでそのパワーを取り込み、家族の無病息災を願うという風習ですから、年神様が宿っている間は飾り、松の内が明けたあとの日に食します。松の内が明けるのは各地で異なりますから、鏡開きは地域によって日が変わるのです。

鏡開きのお餅は、包丁で切るのではなく、たたいて割ります。「割る」「切る」という言葉は縁起がよろしくないので、「開く」という表現なのです。

今はインターネットで調べれば行事の意味が分かります。

今年1年、伝統的な行事の意味を調べて、お子さまにお話していただきたいと思います。

昔話や伝統行事は、ペーパーで暗記したり学ぶものではなく、経験として体で感じて、楽しく体験していただきたいです。

よつばのクローバーでは、鏡餅制作をしたり、絵本を読んでクイズをしたり、行事を楽しみます♪

プロのコツをこっそりお伝えします!ご質問はやご相談はこちらから、お気軽にご連絡くださいませ!

ではまた、ごきげんよう。

小学校受験で必須、お話の記憶

こんにちは。ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

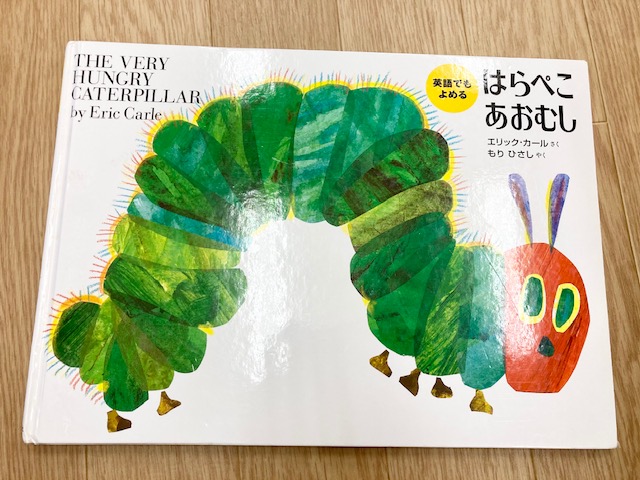

今月のレッスン通信でお伝えし忘れた「お話の記憶の重要性」についてお伝えします。

よつばのちいくレッスンでは、1歳さんから「注意深く話を聞く」練習をしています。質問にシールを貼ったり、色を塗ったり、線でつないだりして、練習を重ねています。年少さんの秋には、短文の記憶を始めます。年中さん・年長さんへ、成長とともに文章は長く、頭の中での整理が複雑なものにも対応ができます。

読み書き計算も大切ですが、小学校の受験では数字や文字はほとんど書きません。

(数字は、〇や△の記号で表記しますね。)

脳の回路形成の途中の未就学時期では、『聞き取り、整理し、処理する』ことが重要なのです。

学校での学習が始まると、先生のお話を耳で聞いて処理していかなければなりません。

その為の土台が、お話の記憶です。

「お話の記憶」のトレーニングは、ご自宅で簡単に行うことができます。

はじめは、絵本の読み聞かせをした後に『何がでてきた?』『どんなお話だった?』などの質問をしていただくことでOKです。

(「それなら、やっているわ」とおっしゃるお母さま方が、ほとんどだと思います!)

次のステップとして、市販のお話の記憶問題集の簡単なもの(短いもの、設問も2~3問)から始めましょう。(もちろん、手作りもできます。)

ポイントは、1日1枚(4~5分)で良いので、1年・2年と毎日続けること。

継続することで回路が強化されます。

慣れてきたら長文、設問数も10~15問へとステップアップしていきましょう。

幼稚園クラスのレッスンでも行っています。

お母さまとの「お話の記憶」に集中しなくなったら、ご相談ください。

他にも、プロのコツをこっそりお伝えします!ご質問はやご相談はこちらから、お気軽にご連絡くださいませ!

ではまた、ごきげんよう。

土曜日の内進クラス、新年度のスタートです!

こんにちは。ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

昨日より、新年度のレッスンがスタートしました。

内進の方も、受験の方も、入学前までに習得してほしい基本は同じで、大きな柱が2つあります。1つ目は、

<話を聞くときには、耳を傾けて聞くこと>

どの小学校でも、先生のお話が聞けなかったら、「何を話すのだろう」と興味が持てなかったら、学習も吸収できません。

「うちの子はじっとしていなくて・・・」「集中できないの」など、皆さんからよく伺います。繰り返しの習慣で、じっとしている時間も集注している時間も長くなっていきます。「長く」、と言っても10分できたらOKです!

どこのお教室の先生もそうだと思いますが、お話の記憶や、指示、問題文を読むときも「一度」しか言いません。何度も聞き直せば答えてもらえると思うと、子どもは適当に聞きますが、一度しか言われないとわかると、耳を傾けて集中できます。

年少さんの時から積み重ねている彼らは、今日も真剣に耳を傾けてくれました。もちろん、60分のレッスン、常に集中できるわけではありませんから、内容にもメリハリをつけるようにしています。

私のレッスンでのもう一つのポイントは、<ペーパーは答えを間違えた方が良いこと>と、子どもたちに伝えます。

小さい時から「合っているのが良くて、間違っているのがダメ」と学習してきている子どもたちは、間違いたくなければ、お隣の答えを見たり、「わからない」と言って回避したり、考えようとしなくなったりします。月齢が低いからこそ本能の自己防衛です。

そんな習慣がついてしまうと、せっかくの幼児教育も悪者になってしまいます。

間違えは多くてOK、たくさん間違えるから覚えられる、今わかってよかったね、そんな意味を込めて「ラッキー」と伝えます。

「できないから、やるんだよー、できていたらやらなくていいし、先生いらなくなっちゃうんだから」と伝えると、「そうだね!」と笑ってくれ子どもたち。とても素直です。

「遊びは学び、学びは遊び」と「いわれるように、子どもたちは「楽しい」から学び、吸収します。ご家庭でサポートしていただく際もぜひ、楽しめる工夫をお願いします。

そして、大切な指示は「1回しか言わないから、よく聞いてね」と前置きして、1度にする練習をしてください。そして、ペーパーの間違いは「できていなくてがっかり」ではなく、「今気づいて未来が明るい」と考えて笑顔で「おしい!」と、進めてくださいね。

他にも、プロのコツをこっそりお伝えします!ご質問はやご相談はこちらから、お気軽にご連絡くださいませ!

ではまた、ごきげんよう。

お試験が終わりました!

こんにちは。ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

幼稚園・小学校のお試験がほぼ終了しました。

ヒヤリングをしましたら、しっかりご挨拶できたお子さま、緊張して一言も発しなかったお子さま、日頃の様子と真逆に固まってしまったお子さま、保護者様から離れられなかったお子さま、面接の結果は様々。保護者様も緊張されたようで、面接が終わってから後悔のお言葉がポロポロと。

でも幼稚園の先生方は、ご家族の本質をお見抜きになり、幼稚園のカラーに合っているお子さまをお選びになっています。

コロナ禍でのお試験準備は、皆さま大変なことだったと思います。大変お疲れさまでした。

そんな中、淑徳幼稚園つくし組2名、淑徳幼稚園2名、前野幼稚園1名、淑徳小学校2名、全員第一希望にご縁を頂けてホッとするとともに、感謝申し上げます。。

毎年のことですが、ご縁を頂けなかったご家庭はございます。残念な保護者様のお気持ちに寄り添ってお話を伺わせていただきますので、ご自身を責めないで下さい。

ご縁を頂けても頂けなかったとしても、お子さまの人生です。「進むべき道が示された」と考えて、保護者さまはまず、お子さまにねぎらいのお言葉をかけていただきたいと思います。

そして、お子さまの人生は、まだまだ始まったばかりです。

一つや二つの挫折や失敗はすべて、この先の人生の良い経験に必ず変えて行けます。

受けるからには合格を頂きたい保護者様のお気持ちは、痛いほどよくわかります。

「スタートでつまづいてほしくない」そんな親心も理解できます。

でも、転んで痛い思いを経験して、初めて「痛い」ということがつながっていく、これが「学習」です。ですから子どもの立場に立って、一歩引いて考えてみてくださいね。

結果がいずれであっても、頑張ったことに変わりはないですし、受験を通して得られた経験は大きいはずです。

ご両親の「お疲れさま、よく頑張ったね」という言葉が、次に進むパワーになります。

合格も不合格も、進むべき道を教えてくれる天からのギフトですよ。

さあ、笑顔で次の準備に進みましょう。パパ・ママの笑顔が子どもは大好きです!

さて、来週からのスクールでは、淑徳幼稚園つくし組進級さんたちはパンツで過ごすことを始めます。

淑徳幼稚園年少組進級さんたちは、すでにオムツは外れていますから、気持ちを伝える練習、お箸の練習、服をたたむ練習、お話(指示)を聞く練習などなど、幼稚園で褒めていただけることがたくさんになるように、あと半年過ごしましょう!

小学校準備のレッスンでは、一番大切なお話を聴く力はもう大丈夫、今までのレッスンでしっかり育まれていますから、丁寧な文字の書き方、計算の土台、図形の考え方など、1年生で困らない準備をいたします。

いずれの準備も、楽しく、楽しく、楽しく、が基本です。

また、生活の基本は食事と睡眠ですから、一日でも早く幼稚園や小学校の生活に馴染めて楽しめるように、基本的な生活習慣を整えていきましょう。『早寝、早起き、朝ごはん』ですよ。

ご質問や・体験レッスン・ペアレンツスクールお問い合わせ、ご希望は

こちらから

お気軽にご連絡くださいませ!

それではまた、ごきげんよう!

あと1週間、何ができる?

こんにちは。ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

幼稚園・小学校の受験まで、残り約1週間になりました。

「今から何ができますか?」「1週間前は何をやったら効果的ですか?」

などのご質問をいただきます。

お答えは、「いつも通りにお過ごしください。」と「たくさん褒めましょう。」です。

いつも通りの生活は、お子様の心の安定につながります。

お子様は「あと1週間で本番の日」ということがわからない場合が多いでしょう。たいていは、大人である保護者様が平常心でいられなくなります。

保護者様が平常心でなくなると、お子様もイライラしたり、はしゃぎ過ぎたり、保護者様の心情が伝わり、悪循環に陥るのです。

今までの生活習慣を崩さず、特に気を使って優しくすることもなく、かといって直前に厳しくしたり、習得できていないことを詰め込むこともなく、いつも通り過ごしましょう。(意外とこれが難しいですよね。)

残り一週間、「できることはしたから、大丈夫」そんな言葉を自分自身にかけてください。なるべく保護者様ご自身がリラックスできる状態を保つように心がけましょう。

お受験の準備をいつから始めたのかはご家庭それぞれでしょうが、振り返ってみてください。

大きく成長した我が子の姿があるのではないでしょうか。

お試験には合否が出るので、もちろん合格を頂きたい。親の願いはわかります。

しかし、受験を通して成長した我が子の姿こそが成果です。

ですから今は、この数か月~数年の努力に自信を持って、お子様を褒めて差し上げてください。

子どもは親の期待に応えようと思っているはずです。

母に褒めてもらいたいと思っているはずです。

しっかり受け止めてたくさん褒めて、そして、お試験に送り出しましょう。

最後に、もしご縁がいただけなかったとしても、それは受験に失敗ではありません。

なぜなら、受験を通して成長したという結果は、失敗ではないからです。

お受験にチャレンジした場合と、チャレンジしなかった場合を検証することはできませんが、成長の仕方はきっと違っていたはずだからです。

小学校受験のお子さんでしたら、「よく頑張ったね。」「お疲れさまでした。次にまた頑張ろうね。」など、お子さんへのねぎらいの言葉を用意しておいてくださいね。そして、保護者様はご自身をたくさん褒めてください。

親の頑張りは、なかなかねぎらいの言葉をかけていただけないものです。しかし、お子さんと同じくらい頑張ったのは保護者様も同じだから。自分で自分をほめよう!ご褒美を上げよう!!一区切りしたねぎらいを、ご自身にも忘れないでくださいませ。

そして、次の準備に進みましょう。

ご質問や・体験レッスン・ペアレンツスクールお問い合わせ、ご希望は

こちらから

お気軽にご連絡くださいませ!

それではまた、ごきげんよう!

冬こそ、水分補給を!そしてミカンを食べよう!!

こんにちは。ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

受験をお考えになると、学習のお取り組みについ目が行きがちですが、何よりも大切なのは「規則正しい生活習慣」です。

毎年、秋~冬になると特に多くなるのが、便通困難な子どもたち。

特に毎日便が出ていないお子さまは、イライラや癇癪がでても不思議ではありません。

原因は、様々な理由が考えられるのですが、その一つに水分補給不足があげられます。

発汗は少なくなる季節ですが、水や麦茶を(ジュースは水分では無いですよ!)積極的にとりましょう。少ない場合、肌が乾燥する、便がかたくなる(出にくくなって便秘へ)など、様々な症状がでてきます。

人間の身体は、体重の約60~80%は水で満たされています。1日に必要な水分量は、幼いときほど多く、体重1kg当たり、新生児で50~120ml、乳児で120~ 150ml、幼児では90~100ml、学童で60~80mlが必要と言われています。

(体重15kgの子どもは、毎日、約1.5ℓ必要となる計算です。)

離乳食が進んできたときに便秘になりがちなのも、水分量が足りていないことが理由の場合が多いです。ミルクは甘いので、同時に白湯など甘くないものを飲む練習をしましょう。味覚も徐々に発達していきますから、生後6ヶ月くらいから積極的に白湯や麦茶を飲めるようにしていると、大ききなってもお水を飲むのが大好きになりますよ。

便秘の予防

・規則正しい食事と睡眠

・体を動かす、運動する

・水分補1日1,5ℓ(ジュースやアルカリ飲料以外で)

・ヨーグルトや発酵食品をとる

・野菜や果物を毎食、食べる

また、寒くなると風邪をひく人が増えます。まだコロナウィルスが収束していないので、できれば風邪もひきたくない!

風邪をひくのは人間とチンパンジーとモルモットだけだという説があり、その根拠は体内でビタミンCを作り出せない動物が人間とチンパンジーとモルモットだからだそうです。昔から「風邪の時はキンカンを食べろ」とか「柿を食べると風邪をひかない」と言われているのも、それらの果物にビタミンCが大量に含まれているためでしょう。

しかし、ビタミンCが直接風邪の薬になるわけではありません。風邪を予防したり治したりするホルモンは体内の副腎で作られますが、ビタミンCはそのホルモンを作るための材料になり、風邪のウイルスの繁殖を防ぐ働きをします。

ですから、「風邪をひいてから食べるのでなくひかない為の予防の意味で、ミカンを毎日食べましょう」というのが正解ですね。

他にも、ミカンの香りには「覚醒効果」や「免疫機能回復効果」がありますし、酸っぱさのもとの「クエン酸」には「疲労回復」や「抗菌作用」があります。食物繊維である「すじ」や「袋」には「整腸作用」があります。(袋ごと食べたほうが果肉だけに比べて4倍近く食物繊維が摂取できるので便通にも良い!)

単にビタミンCだけで考えれば、キウィやイチゴなど他のフルーツの方が多く含まれていますが、トータル的な効果を考えると、これからの季節にミカンのパワーはスゴイ!のです。

旬をむかえてこれからもっと出回るミカン。皮はぜひ、ミカン風呂に♪

ご質問・体験レッスン・ペアレンツスクールお問い合わせ、ご希望は

こちらから

お気軽にご連絡くださいませ!

それではまた、ごきげんよう!

小学校内部クラス・受験クラスの新年度は来月から始まります!

こんにちは。ことばの発達アドバイザーのまゆみです。

11月より受験クラス(土曜日)の新年度がスタートします。

新年長さん1名、新年少さん1名、空きがございます。

淑徳小学校、星美小学校の内部進学・受験生のクラスです。

下記到達度目標をご参考になさってご連絡を頂きたく存じます。

▼淑徳小・星美小 受験クラス、内部進学クラス 到達目標▼

生活面

・規則正しい生活リズム(早ね・早起き)をつける。

・お箸を使いこなして食事ができる。

・食事をこぼしたら、自分から拭ける。

・決められた時間内、席を立たずに食事ができる。(目標30分)

・雑巾やタオルを絞って使う事ができる。

・靴を脱いだら自然に並べ下駄箱にしまえる。

・決まった時間に排便ができる。

・汗がでたら、自分で拭く事ができる。

・30分くらい、自分で歩こうとする。

・簡単なお手伝いを喜んでする。

・ほうきを使って履く事ができる。

・じゃんけんが出来る。

社会性

・友達に興味を持ち、仲良しの友達を自分から作り楽しく遊べる。

・公共の場でのマナーを意識する。(道徳の理解)

・幼稚園の支度を自分でする。

・順番を待つことができる(ストッパー機能)

運動機能

・ボール…2メートル以上の離れた相手に下から前方に投げる。

・片方の手で、肩から投げられる。両手で受けと取る。蹴る。的当てができるなど。

・両足跳び(ケンパー跳び)、ジグザグ走りができる。

・マットなどの上で前転、横転ができる。

・クマ歩きが右回りでも左回りでもできる。

・鉄棒での前回りができる。

・体支持が30秒位できる。

・ジャングルジムに登れる。

・ブランコに乗れる。

・音楽に合わせて、行進・走る・止まる・スキップ・ギャロップ・クマ歩き・ワニ歩きができる。

・模倣体操ができる。

・輪投げができる。

言語

・名前・年齢・誕生日・住所・電話番号・幼稚園・両親など「はい、〜です」と質問に答える。

・自分の意思を、文章になった言葉で表現できる。

・相手の目を見て話す事、聞く事ができる。

・2枚の絵を見て、お話を創作できる。

・同頭語、同尾語集め、しりとりをたくさんしましょう。

・絵を見て、擬態語や擬声語を言葉で表現をする。(ザーザー、シクシク、フワフワなど)

記憶

・絵本や紙芝居に興味を持ち、集中して見る。

・登場人物の名称や、物語の中に出てきた物の順番などを記憶する。

・図形、位置、色の3要素、絵、話の記憶ができる。

・「リンゴ、バナナ、みかん、いちご」「2、4、1、3」などの言葉や数字を瞬時に記憶する。

・5個の入れ物に5個中3個〜5個の中に玩具をいれ、何処に何が入っていたか、又は場所の移動の記憶力を鍛える。更に、入れ物が動いても目で追い、追視ができる集中力を鍛える。

・カードの記憶(トランプの神経数弱など)

数量

・正確に数を数える。

・10までの数の簡単な足し引きを操作する事ができる(年中)。

・20までの数の簡単な他紙引きを操作することができる(年長)。

・一対一対応(年中)~1対多対応(年長)が理解できる。

・「おはじきを5個取る、数の2等分・3等分などの操作ができる。

・1〜2個差くらいの多少の判断ができる。

・マス目の位置が理解できる。

巧緻性

・ハサミ(直線・曲線・斜めの線を切る)、ホチキス、穴あけパンチ、スティック糊など道具を正しく使う。

・折り紙、図形構成の推理をする。

・紐をこま結び・リボン結びができる。

常識

・身近な物に助数詞をつけて数えられる。

・野菜、果物、乗り物、動物、昆虫の名称などが解る。

・生活の中での道具の名称と用途が理解できる。

・風の向き、光と影の位置、水に浮かぶ物、磁石の性質の理解。

・1年の意識、月の意識、時間の経過に興味をもつ。カレンダーが読める。

・アナログ時計が読める。

絵画

・○、□、△、◇、×が描ける。

・人間の顔、全身が描ける。季節や行事の体験を絵で表現できるようになる。

・天と地を意識して、紙面上で表現できる。

・白い画用紙に指示通りの絵が描ける。

・白い画用紙に自由に絵が描ける。

推理力

・同図形の発見、異図形の発見に興味をもつ。

・点図形が描ける。

・系列が理解でき、具体物やプリントで理解できる。

・観覧車や図形の回転に興味をもつ。

・水の嵩が理解できる。

・三角形の構成ができる。(目標16枚)

・積み木の、隠れた積み木の存在を理解しカードを見て作る事ができる。

・サイコロの理解と展開図に興味をもてる。

・鏡が理解できる。

比較力

・比較(大きい・小さい・長い・短い・太い・細い・高い・低い・重い・軽い)が理解できる。

・順序性が理解できる。

・位置が解る。

ご質問はやご相談はこちらから、お気軽にご連絡くださいませ!

ではまた、ごきげんよう。